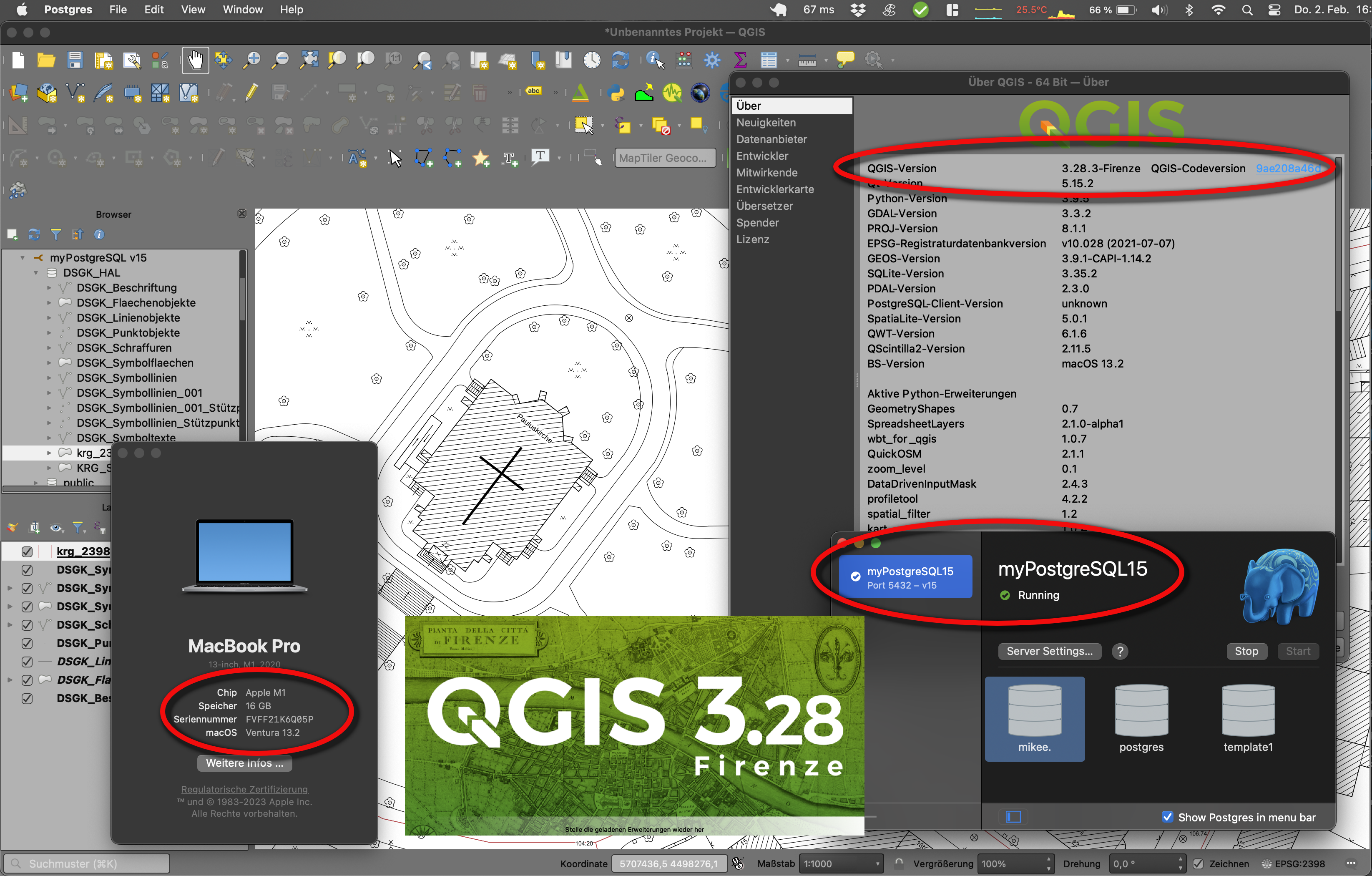

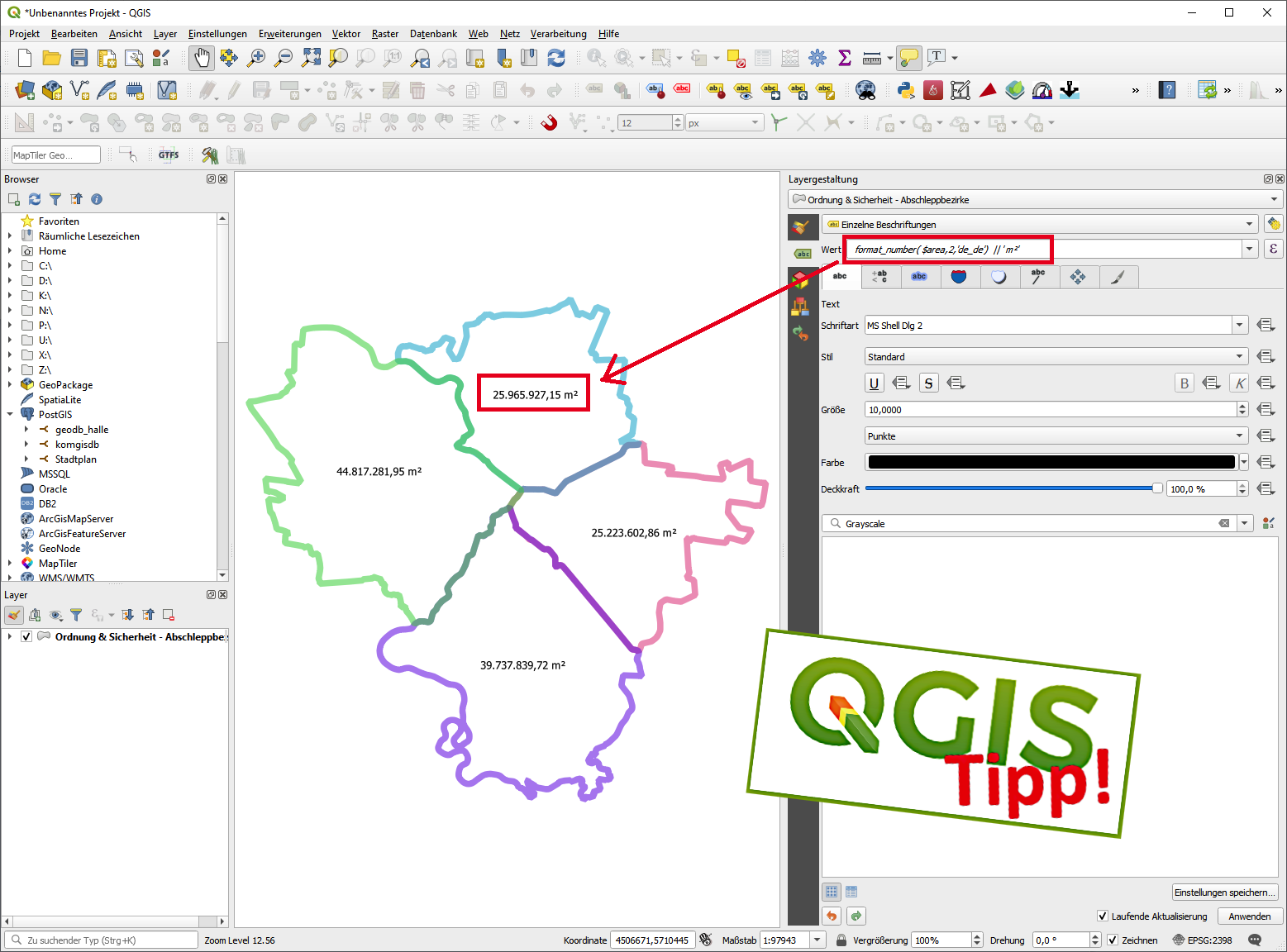

Erst in der letzen Woche wurde ich in einer QGIS-Schulung danach befragt, wie man im QGIS Zahlen mit den sog. „Tausender-Punkten“, z. B. 12.345.678,9 darstellen kann. Auf Anhieb konnte ich keine Lösung präsentieren, aber ich habe versprochen, die Lösung im Nachgang zu liefern. Ich habe mein Versprechen gehalten, unter [1], [2] etwas Passendes gefunden, der Kunde kennt die Lösung nun und ich gebe sie gern an Euch weiter. Es ist, wie immer, wenn man es weiß, recht einfach, nutzt z. B. zum Beschriften oder im Feldrechner folgenden Ausdruck:

format_number($area,2,'de_de') || ' m²'

Der Parameter ‚2‘ steht für die Nachkommastellenzahl, ‚de_de‘ für die – hier deutsche – Länderspezifik [4]. Vgl. auch folgenden Screenshot.

Die Daten stammen aus dem Open Data Portal der Stadt Halle (Saale) [4].

[1] … https://github.com/qgis/QGIS/blob/master/resources/function_help/json/format_number

[2] … https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/user_manual/expressions/functions_list.html#format-number

[3] … https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes

[4] … https://www.halle.de/de/Verwaltung/Online-Angebote/Offene-Verwaltungsdaten/Mit-Kartenbezug/?ID=f12e2735-e59e-2072-8bb5-221189da5c1c&SearchOpenData=stadtb&K=Alle